Märchen Wenn das Gute über das Böse siegt

Nicht nur viele Kinder, auch Erwachsene hören gern Märchen. Sie beflügeln die Fantasie, helfen, die Welt zu begreifen und machen Hoffnung: Hier siegt das Gute über das Böse. Wie entstanden die Geschichten und wie kamen die Brüder Grimm zu ihren Märchen?

Merkmale von Märchen: Was ist besonders an Märchen und wie sind sie entstanden?

Märchen als Mutmacher: Das Gute siegt über das Böse

"Das Märchen ist die einzige poetische Form, in der das Böse am Ende veschwunden ist. Und zwar für immer, ohne Wiederkehr."

Professorin em. Kristina Wardetzky, Märchenforscherin, Universität der Künste, Berlin

Audio: Wie die ersten Märchen entstanden

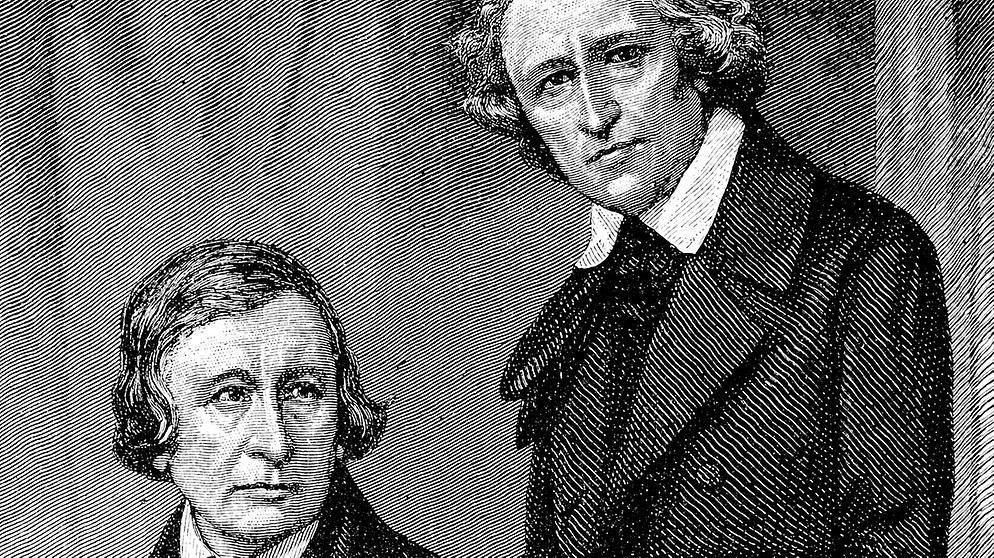

Brüder Grimm: Wie kamen sie zu ihren Märchen?

Anders als ursprünglich vermutet, sind die Brüder Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts nicht über Land gezogen, um Märchen zu sammeln und aufzuschreiben. Sogenannte "Beiträger", einfachere Leute aus dem Volk, sandten den Grimms Märchen und Sagen zu. Meistens waren es aber junge, gebildete Damen aus ihrem Bekanntenkreis, wie zum Beispiel die Apothekerstochter Gretchen Wild, die zu Wilhelm und seinem älteren Bruder Jacob Grimm ins Haus kamen, um im gemütlichen Wohnzimmer Volksmärchen zu erzählen. Die sogenannten "Oelenberger Handschriften" galten als einzige erhaltene Urfassungen der Grimm‘schen Märchen. Dabei handelt es sich aber nur um 46 von rund 200 der berühmten Erzählungen. Professor Holger Ehrhardt, ein Märchen-Forscher an der Universität Kassel, hat 2023 im Grimm-Nachlass 54 weitere Urfassungen entdeckt. "Unter den unzähligen Dokumenten in diesem Archiv gibt es noch viele, die weder sortiert noch ausgewertet sind", hieß es in einer Mitteilung der Universität Kassel.

Video: Die berühmtesten Märchen der Brüder Grimm

Streitfrage: Waren Märchen Schuld an Nazi-Verbrechen?

Während der deutschen Nachkriegszeit gab es eine hitzige Debatte über die Frage, ob die Märchen der Brüder Grimm Schuld waren an den Gräueltaten der Nazis. Ausgangspunkt für diesen Streit war das Entsetzen der Siegermächte über die NS-Ideologie und ihre Folgen. 1947 prüfte der britische Leutnant T. J. Leonard die Schulbücher der wilhelminischen Zeit und kam zu dem Schluss, die Grimmschen Märchen hätten einen verheerenden Einfluss auf deutsche Kinder gehabt und in ihnen eine unbewusste Neigung zur Grausamkeit erzeugt.

In ihrem Aufsatz "... die Märchen in den Ofen feuern! Der Märchenstreit im Nachkriegsdeutschland" (2012) hat Professorin Kristin Wardetzki unter anderem erforscht, wie die anderen Besatzungsmächte dazu standen und herausgefunden, dass die Amerikaner, bis auf wenige Ausnahmen, das Urteil der Briten teilten. Franzosen und Russen wiederum sahen den Zusammenhang zwischen Grimmschen Märchen und Nationalsozialismus nicht unbedingt.

Bis der Ruf der Brüder Grimm rehabilitiert war, dauerte es jedenfalls lange, bis in die 1970er-Jahre hinein. Zu diesem Zeitpunkt erschien "Kinder brauchen Märchen" von Bruno Bettelheim, ein Buch, das viel dazu beitrug, die Märchen der Brüder Grimm wieder in einem positiveren Licht erscheinen zu lassen. In "Kinder brauchen Märchen" arbeitet der Autor aus psychoanalytischer Sicht heraus, warum Märchen für Kinder tröstende und stärkende Wirkung haben.

Audio: Von Schneewittchen bis Rotkäppchen - Märchen der Brüder Grimm veröffentlicht

Muster von Märchen: In zehn Schritten zur spannenden Geschichte

Den meisten Mythen, Sagen und Märchen liegt eine archetypische Erzählstruktur zugrunde: die Heldenreise. Vor allem der Mythenforscher Joseph Campbell hat das Motiv der Heldenreise erforscht. Bis heute erfreut sich diese dramaturgische Form in der Literatur und im Film großer Beliebtheit. Auch die Star-Wars-Filme beruhen darauf.

Handwerk: Kann man Geschichten- und Märchenerzählen lernen?

Erzählen ist die kleinste Form des Theaters. Der Erzähler ist zugleich Autor, Regisseur und Schauspieler in einem. Wer seine Fähigkeiten ausbauen will, kann Kurse belegen. Es gibt kommerzielle Einrichtungen, die Kurse zum Märchenerzählen anbieten.

Audio: Wie modern sind alte Märchen?

Kontrovers: Sind Märchen zu grausam für Kinder?

Hänsel und Gretel werden im Wald ausgesetzt, weil es zuhause nichts mehr zu essen gibt. Bei Aschenputtel werden den Stiefschwestern die Augen ausgehackt. Kann man das Kindern zumuten? Darüber wurde schon zu Zeiten der Gebrüder Grimm gestritten. Heute gibt es dazu zwei Lager: Die einen halten Märchen aufgrund ihrer grausamen Inhalte und überholten Rollenmodelle für ungeeignet für die kindliche Entwicklung.

Die anderen, dazu zählt die Märchenforscherin Kristin Wardetzki, sind der gegenteiligen Ansicht. "Die Schrecken, die in Märchen vorkommen, so wie Krieg, Armut, Hunger, sind auch in der Welt vorhanden", so Wardetzki. Und: "Ängste seien Teil des kindlichen Seelenlebens". Es sei besser, diese zu thematisieren, als sie zu unterdücken. Wichtig sei dabei die innere Haltung der Eltern. "Niemand sollte sich dazu zwingen, Märchen zu erzählen, wenn es als unangenehm empfunden wird", erklärt Kristin Wardetzki.

Märchen und Demenz: Wie Märchen Demenzkranken helfen können

Märchen könnten aber auch Demenzkranke ansprechen, meint Silke Fischer von der Organisation "Märchenland - Europäisches Zentrum für Märchenkultur". Durch eine vierjährige Pilotstudie und regelmäßige Evaluationen der Präventionsmaßnahme "Es war einmal ... Märchen und Demenz" sei bewiesen worden, dass das regelmäßige Erzählen von Märchen den Pflegealltag positiv beeinflusst. Märchen seien erst durch die Brüder Grimm zur Kinderliteratur geworden. Die Motive seien jedoch Tausende von Jahren alt und enthielten allgemeingültige Weisheiten. An Demenz erkrankte Menschen kämen in der Gegenwart nicht zurecht, erklärt Fischer. Die Erinnerungen seien stark, doch oft verschüttet. Märchen könnten verloren geglaubte kognitive Fähigkeiten aktivieren, was wiederum das Wohlbefinden befördere. Zum Beispiel könnt ihr gleich am 26. Februar die Initiative ergreifen: In den USA wird an diesem Tag der "Erzähl-ein-Märchen-Tag" (Tell a Fairy Tale Day) gefeiert. An diesem Tag liest man sich gegenseitig Märchen vor.

Video: Märchen können bei dementen Menschen Erinnerungen wecken

Was ist besser: Märchen vorlesen oder erzählen?

- Beim Vorlesen können Kinder die Geschichte über die Illustrationen mitverfolgen.

- Durch Vorlesen werden Kinder neugierig gemacht auf das Medium Buch und werden motiviert, selber Lesen zu lernen.

- Kinder, denen das Lesen lernen Mühe macht, erfahren durchs Vorlesen, dass sich die Anstrengung lohnt, dass es Spannendes zu entdecken gibt.

- Erwachsene, denen das freie Erzählen nicht liegt, fühlen sich beim Vorlesen wohler, was zu einer positiven Stimmung beiträgt.

- Erzählen erzeugt unmittelbare Nähe.

- Beim Erzählen ist Augenkontakt möglich, das vermittelt dem Kind das Gefühl von Geborgenheit, gerade wenn eine gruselige Stelle kommt.

- Über die Augen lassen sich viele Emotionen vermitteln und man merkt, wie das Kind auf die Geschichte reagiert.

- Erzählen ist interaktiv, Kinder können mit "einsteigen", eine Geschichte miterfinden.

- Wer frei erzählt, kann die Geschichte abkürzen, variieren oder ausschmücken.

Köhlmeiers Märchen: Eine Auswahl zum Anschauen

Quellen und Sendungen: Mehr über Märchen und die Brüder Grimm

Quellen:

- Grimms Märchen: Forscher entdeckt unbekannte Urfassungen (Universität Kassel, 2023)

- Märchenland - Europäisches Zentrum für Märchenkultur

- Wardetzky, Kristin: "Märchen, Mythen und Moderne. 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm", Wien, Frankfurt am Main, Bern, 2015

Sendungen:

- "Das Märchen von der Regentrude": Märchenfilm, BR Fernsehen, 18.08.2024, 8.30 Uhr

- "Die verkaufte Prinzessin": Märchenfilm, BR Fernsehen, 14.07.2024, 9.05 Uhr

- "Die drei Federn": Märchenfilm, BR Fernsehen, 26.05.2024, 11.00 Uhr

- "Der starke Hans": Märchenfilm, BR Fernsehen, 29.03.2024, 11.00 Uhr

- "Die Grimms und der gestiefelte Kater": radiomikro, Bayern 2, 03.01.2024, 07.05 Uhr

- "alpha-retro: Ein Waldspaziergang (1976)": ARD alpha, 23.02.2024, 21.45 Uhr

- "Geschwister im Märchen": Planet Wissen, WDR, 15.09.2023, 10.55 Uhr

- "Die Brüder Grimm": Klassiker der Weltliteratur, ARD alpha, 25.08.2023, 09.45 Uhr

- "Ach, wie gut: Sprichwörter aus der Märchenwelt": Sozusagen!, Bayern 2, 27.09.2023, 15.20 Uhr

- "Ach, wie gut, dass niemand weiß....": Märchenhafte Redensarten, Habe die Ehre!, BR Heimat, 05.09.2023, 10.05 Uhr

- "Die Deutschen und ihre Märchen: Wann schütteln wir die Schwarze Pädagogik ab?" Was geht - was bleibt? Zeitgeist. Debatten. Kultur, SWR 2, 23.12.2022

- "Was wären Märchen ohne Bösewichte?": radioMikro, Bayern 2, 27.11.2022, 18.30 Uhr

- "Verhexte Märchen": radioMikro, Bayern 2, 23.11.2022, 18.30 Uhr

- "Alte Märchen, modern erzählt": radioMikro, Bayern 2, 23.11.2022, 18.30 Uhr

- "20.12.1812: Die Brüder Grimm veröffentlichen Kinder- und Hausmärchen": Kalenderblatt, Bayern 2, 20.12.2021, 09.50 Uhr

- "Märchen - Aus aller Welt und Rapunzels Haar im Praxistest": CheckPod - Der Podcast mit Checker Tobi, radioMikro, Bayern 2, 18.06.2021, 18.30 Uhr

- "Märchenwissenschaft - Geschichten mit Gänsehautfaktor": Xenius, ARD alpha, 23.02.2021, 16.15 Uhr

- "Demenzforschung: Märchen wecken Erinnerungen": Gut zu wissen, BR, 28.08.2020, 19.00 Uhr

- "Die 3 Spindeln": Heimat lesen, BR Heimat, 05.04.2020, 20.05 Uhr

- "Was mögt ihr an Märchen?": radioMikro, Bayern 2, 23.10.2019, 18.30 Uhr

- "Das Märchen war nicht mal - es ist immer noch": Zeit für Bayern, Bayern 2, 15.12.2016, 12.05 Uhr

- "Märchen: Wie sie entstanden": radioWissen, Bayern 2, 04.02.2013

- "20. Dezember 1812: Erster Band der Grimmschen Märchen erscheint": Kalenderblatt, Bayern 2, 20.12.2010, 09.50 Uhr