Louis Braille Wie Blinde die Brailleschrift mit den Fingern lesen

Die Brailleschrift beruht auf einer Geheimschrift und besteht aus Punkten. Dank der Blindenschrift von Louis Braille können Blinde mit den Fingern lesen. Hier erfahrt ihr, wie ihr Erfinder sie im Alter von nur 16 Jahren entwickelte.

Blindenschrift: Der Welt-Braille-Tag und die Rechte von Blinden

Seit 2001 erinnert die Weltblindenunion alljährlich mit dem Welt-Braille-Tag am 4. Januar, dem Geburtstag von Louis Braille, an den Erfinder der Blindenschrift. Trotz der Erfindung des Buchdrucks, die Lesen und Schreiben einem breiteren Publikum eröffnete, blieb blinden und sehbeeinträchtigten Menschen das Lesen und Schreiben bis zur Entwicklung der Blindenschrift 1825 weitgehend verwehrt. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben rund 2,2 Milliarden Menschen weltweit eine Sehbeeinträchtigung. Schätzungen zufolge sind 43 Millionen Menschen weltweit blind. In Deutschland macht seit 1998 der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband mit dem Sehbehindertentag am 6. Juni auf deren Rechte aufmerksam.

Der Erfinder der Blindenschrift: Wer war Louis Braille?

Louis Braille begann im Alter von dreizehn Jahren die Blindenschrift, auch Brailleschrift genannt, zu entwickeln.

Louis Braille kommt am 4. Januar im Jahr 1809 in Coupvray bei Paris zur Welt. Im Alter von drei Jahren sticht er sich in der Werkstatt seines Vaters aus Versehen mit einem Messer ins Auge. Die Verletzung entzündet sich. Als die Infektion auch das andere Auge erfasst, erblindet Louis vollständig. Trotzdem verliert er - auch durch die Unterstützung seiner Eltern - nicht den Lebensmut. Louis Braille besucht die Dorfschule und lernt schreiben und rechnen. Er will aber auch lesen können. Nach dem Wechsel auf eine der ersten Blindenschulen beginnt er im Alter von 13 Jahren ein Schriftsystem für Blinde zu entwickeln.

Die Brailleschrift: Das ABC von Louis Braille in Punkten

Lesen und Schreiben: Vom Geheimcode zur Blindenschrift

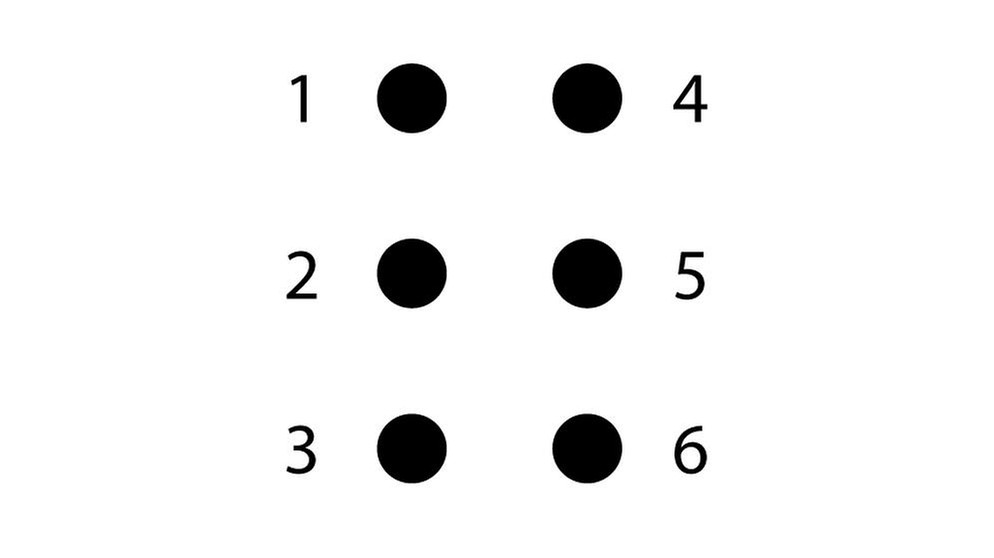

Die Brailleschrift von Louis Braille: Mit nur sechs Punkten kann sie das komplette Alphabet - und noch viele weitere Zeichen - abbilden.

Dabei greift er unter anderem auf die "Nachtschrift" des französischen Hauptmanns Charles Barbier zurück. Bei dieser Schrift ertasten die Soldaten mit den Fingern ins Papier eingeprägte Punkte, die für Silben oder Buchstaben stehen. So sollen sie bei Nacht Botschaften lesen können, ohne eine Laterne anzünden zu müssen. Die Nachtschrift hat bei der Armee jedoch keinen Erfolg, weil der Code zu kompliziert ist. Louis Braille vereinfacht dieses System stark. Er braucht nur noch sechs Punkte, um die Buchstaben des Alphabets darzustellen. 1825 vollendet er mit 16 Jahren seine Blindenschrift. Seither kann Schrift statt mit den Augen auch mit den Fingern gelesen werden.

Probiert das schlaue System der Brailleschrift selbst aus:

Hier könnt ihr euch einen Text in Blindenschrift übersetzen lassen. Gebt einfach den Text ein, den Rest erledigt der Online-Übersetzer der Christoffel-Blindenmission.

Louis Braille übersetzte Buchstaben in eine fühlbare Punktschrift

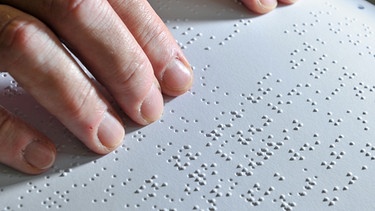

Eine Braille-Zeile stellt die Brailleschrift mit kleinen Stiften dar, die je nach Buchstabe in einem anderen Muster nach oben fahren.

Ein Buch in Punktschrift hat kein Taschenbuchformat: Ein Band aus der Harry Potter-Reihe umfasse mehrere Aktenordner, für die Bibel brauche man eher einen ganzen Aktenschrank, sagt Thomas Schmidt vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin. Heute gibt es die meisten Texte auch in digitaler Form. Screen-Reader-Programme können den Bildschirminhalt vorlesen. Eine sogenannte Braille-Zeile, eine schmale Leiste unterhalb der Computer-Tastatur, kann die Buchstaben auf dem Bildschirm als fühlbare Blindenschrift darstellen: In den Stab aus Kunststoff sind kleine Stifte eingelassen, die je nach Buchstabe nach oben fahren und ihn in Punktschrift abbilden. So können Blinde nicht nur Bücher, sondern auch Internetseiten und Mitteilungen lesen.

Digitales Zeitalter: Auf Touchscreens können Blinde nichts ertasten

Eine Lösung fürs Handy ist die integrierte Sprachausgabe, eine Art Vorlesehilfe für Smartphones, die für iOS und Android erhältlich ist. Die sprach- und gestengesteuerten Bedienungshilfen können Display-Inhalte vorlesen, akustisches Feedback geben und Befehle ausführen. Handliche Smartphone-Tastaturen auf Basis der Brailleschrift unterstützen Sehbehinderte und Blinde zusätzlich dabei, präziser zu tippen und das Handy einfacher zu navigieren.

Schwierig wird es, wenn sich Maschinen, wie zum Beispiel Kaffee- und Waschmaschinen, nur noch über Touchscreens bedienen lassen. Die völlig glatte Bedienfläche macht es Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sehen können, sehr schwer, sie zu benutzen. Dieses Problem hätten Betroffene inzwischen reihenweise mit Geräten, erklärt Thomas Schmidt. "Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass Haushaltsgeräte barrierefrei sind." Spezialanfertigungen tragen transparente Erhebungen aus Plastik auf dem Display. Mit den Fingerspitzen lassen sich so die Bedienfelder ertasten. Solche Produkte können Sehende dann genauso benutzen.

Für die Rechte von Blinden: Lobby für barrierefreie Haushaltsgeräte

Um die Entwicklung barrierefreier Haushaltsgeräte voranzubringen, haben sich vier Blinden- und Sehbehindertenverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen. Unter dem Namen "Home designed for all" beraten die Verbände Hersteller, wie Geräte so gestaltet werden können, dass sie für möglichst viele Menschen ohne weitere Anpassung nutzbar sind. Notwendig dafür ist beispielsweise, dass mindestens zwei Sinne bei der Bedienung der Haushaltsgeräte abgedeckt sind. So können auch seheingeschränkte Menschen diese problemlos nutzen.

"Smarthome"-Applikationen: Haushaltsgeräte per App bedienbar

Mithilfe von speziellen Smarthome-Apps lassen sich Haushaltsgeräte bedienen, aber auch Haustüren entriegeln.

Eine Hilfe dabei können "Smarthome"-Applikationen sein. Durch sie werden immer mehr Haushaltsgeräte per Handy-App bedienbar. Allerdings gibt es auch hier Grenzen für blinde und sehbehinderte Menschen. Denn gerade ältere Menschen tun sich mitunter mit digitalen Technologien schwer. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) ist die Hälfte der Erblindungen in Europa altersbedingt und der größte Anteil von blinden Menschen ist 80 Jahre oder älter. Handy-Apps könnten daher eine sinnvolle Ergänzung, jedoch kein Ersatz für ein "Design for All" sein, so der Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband.

Bilder, Grafiken und Videos: Für mehr Barrierefreiheit in den Medien

Dass Informationen immer mehr durch Bilder, Grafiken und Videos übermittelt werden, stellt sehbehinderte und blinde Menschen vor immense Probleme. Technologien, mit deren Hilfe Sehgeschädigte diese Informationen nutzen können, gibt es zwar, doch sie sind sehr teuer. Die bisher verfügbaren Geräte mit Monitoren, die zumindest einfache Grafiken in der Blindenschrift Braille darstellen können, kosten teilweise mehrere 10.000 Euro und sind zudem groß und schwer.

Monitore in Brailleschrift sollen handlicher und günstiger werden

Einige deutsche Wissenschaftler arbeiten bereits daran, handlichere und erschwinglichere Geräte auf den Markt zu bringen. So hat Elisabeth Wilhelm, Maschinenbauingenieurin und heute Forscherin an der Universität Groningen in den Niederlanden, 2015 im Rahmen ihrer Dissertation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) einen Prototyp für einen handlichen Monitor entwickelt, der Computerbilder und -grafiken in ertastbare Braille-Muster umwandelt. Ziel ihrer Forschungsarbeit sei es gewesen, ein leichtes und mobil nutzbares Gerät in DIN-A4-Größe zu schaffen, das um die 3.000 Euro kostet und für den Aufbau von Bildern höchstens zehn Sekunden benötigt, erklärte die Wissenschaftlerin damals. Für den Prototyp von der Größe eines Handys und mit 300 ertastbaren Punkten hat sie 2016 den Deutschen Studienpreis der Körber-Stiftung erhalten. "Der Prototyp hat gezeigt, dass es funktioniert, aber es muss noch weiter geforscht werden", sagte Wilhelm.

Neue Möglichkeiten für Blinde in der digitalen Welt

Dass diese essentielle Technologie für schwer sehgeschädigte und blinde Menschen auch vorankommt, daran arbeitet derzeit ein Team um Bastian Rapp. Der Professor und Leiter des Lehrstuhls für Prozesstechnologie am Institut für Mikrosystemtechnik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sagt, es sei ein dringendes Problem, dass "Menschen mit Sehbehinderung bis heute keine Möglichkeit haben, digitale Informationen ebenso aufzunehmen wie sehende Menschen". Gemeinsam mit dem Zentrum für digitale Barrierefreiheit und Assistive Technologien (ACCESS@KIT) in Karlsruhe entwickelt und testet er Prototypen von Braille-Displays. Der nächste Schritt, so Bastian Rapp gegenüber dem Fachmagazin "inklusives arbeitsleben", seien konkrete Praxistests. Die besten Prototypen hätten allerdings nur "etwa ein Sechstel der Auflösung eines Nintendo Gameboys aus dem Jahre 1990 - und kosten mehrere zehntausend Euro", sagte Rapp 2022 im Deutschlandfunk.

Warum die Brailleschrift bis heute unverzichtbar ist

Die Brailleschrift sei auch noch im Alter erlernbar - wenn auch nicht so leicht wie für Menschen, die von Geburt an blind sind, sagt Thomas Schmidt vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin. Sie ist deshalb bis heute ein wichtiges Hilfsmittel für alle, die nicht oder nicht gut sehen können. Selbst den Sprung ins Digitalzeitalter hat die Punktschrift geschafft. Louis Braille konnte den weltweiten Erfolg seiner Erfindung allerdings nicht mehr miterleben. Er starb am 6. Januar 1852 mit nur 43 Jahren an Tuberkulose. Hundert Jahre später wurde er ins Panthéon überführt, die Ehrengrabstätte vieler berühmter französischer Persönlichkeiten.

Sendungen über Louis Braille und die Blindenschrift

- "Lesen ohne Barrieren - Brailleschrift zum Mitnehmen": Einfach genial, MDR, 07.06.2023, 19.50 Uhr

- "Louis Braille - Der Erfinder der Blindenschrift": radioWissen, Bayern 2, 30.05.2023, 09.05 Uhr

- "Zum Welt-Braille-Tag: Besuch des Geburtsthauses von Braille": Wissen aktuell - SWR2 Impuls, SWR2, 04.01.2023, 16.05 Uhr

- "Braille-Schrift: Keine Schrift der Vergangenheit": WDR 5 Morgenecho, WDR 5, 04.01.2023, 06.05 Uhr

- "Braille lernen: Blindenschrift ermöglicht mehr Teilhabe": Morgenmagazin, ARD, 04.01.2023, 05.30 Uhr

- "Braille: Punktschrift für Blinde und Sehbehinderte": WDR 5 Scala, WDR 5, 04.01.2023, 14.04 Uhr

- "Louis Braille: Pianist, Organist und Erfinder der Blinden-Notenschrift": SWR2 Matinee, SWR2, 09.10.2022

- "Lesen ohne Barrieren - Brailleschrift zum Mitnehmen": Einfach genial, MDR-Fernsehen, 07.06.2022, 19.50 Uhr

- "Welt-Braille-Tag: Gespräch mit Christian Seuß, Deutscher Blindenbund": Bayern 2 am Samstagvormittag, Bayern 2, 04.01.2020, 09.05 Uhr

- "Blindenschrift: Smartphone-Hilfe im Test": Einfach genial, MDR-Fernsehen, 17.12.2019, 19.50 Uhr

- "Kurz erklärt: Die Braille-Schrift": radioWelt, 04.01.2019, 06.05 Uhr

- "Das Motiv des Blinden - Mit der Haut sehen", radioWissen, Bayern 2, 02.01.2018, 09.05 Uhr

- "Welt-Braille-Tag": BR24 Retro, BR, 04.01.2017

- "Louis Braille und die Blindenschrift": Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik, ARD alpha, 04.01.2015, 22.30 Uhr

- "4. Januar 1809: Louis Braille geboren": Neun vor Neun, Bayern 2, 04.01.2012, 08.51 Uhr